2年生特進看護医療コースの探究学習発表会が兵庫大学にて行われました。今年の探究学習のテーマは「災害看護」です。全5班が「阪神淡路大震災」「東日本大震災」「熊本地震」「能登半島地震」「海外の災害看護」でそれぞれの災害でどのような災害看護が行われたのかについて1年間探究学習を進めてきました。

『災害看護』という考えが生まれたきっかけが阪神淡路大震災でした。トリアージについてもほとんど有効に機能しておらず、多くの人が亡くなってしまいました。その時の病院の状況などを映像で見ることもできました。全ての人に医療が提供できなかったため、これを契機に日本の災害医療の在り方がかわりました。これを震災の目覚ましコールといって、そこで災害に対する様々な医療団体がつくられたことを発表しました。

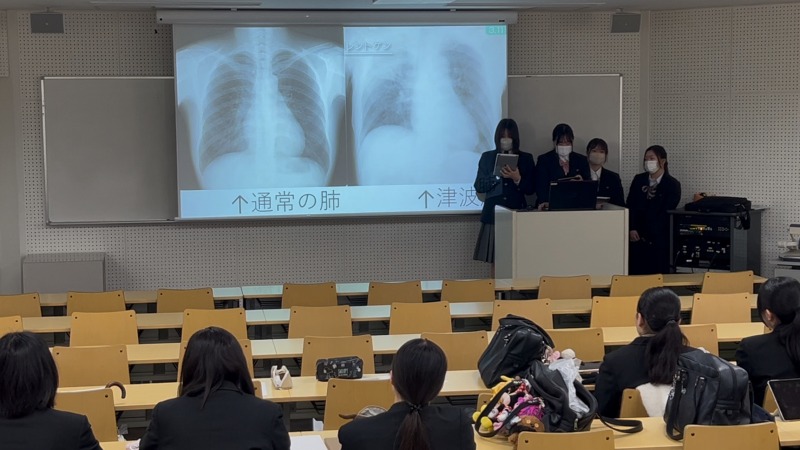

東日本大震災では、阪神淡路大震災とは違って津波による被災者が非常に多かったです。まずは津波の規模の大きさを伝え、そこから津波によって発生する津波肺についてレントゲン画像を用いて説明をしました。東日本大震災では感染症も問題となり、感染症リスクの軽減に必要なこと、正しい手洗い・マスクの着用について実演もして感染症対策と事前準備の大切さを発表しました。

熊本地震では、他の震災に比べて余震が多いことが特徴で、長期にわたる余震の揺れが避難生活者のストレスとなり、災害関連死の増加につながりました。全体の死者のうち約8割が災害関連死といわれています。そこからDMAT看護師と災害支援ナースの違いからどのように被災者を救うために看護師として関われるのか、またADOR(阿蘇地区災害保険医療復興連絡会議)ができた経緯や活動について発表しました。

能登半島地震では、熊本地震と同じく災害関連死が多く、そのなかのエコノミークラス症候群、褥瘡についての症状と対策を説明しました。また、トリアージについて、その症状の患者には何色のタグをつけるのかをクイズで出題もしました。そしてDMATやJMATの説明やそれぞれ看護師として関わるためにはどのような研修や訓練、組織への登録が必要かを発表しました。

海外の災害看護では、まず地域別の死者数と主な自然災害についての違いを発表しました。そこから日本と海外の災害看護の比較から文化・医療制度・災害の種類の違いがあることを発見しました。またフィリピン台風を事例に患者の特徴について具体的に説明しました。世界に目を向けると、災害だけではなく紛争・戦争の被害を受けた方への看護もあることをシリア内戦を事例に発表しました。

兵庫大学の教授や1年生を前に発表することは緊張しましたが、無事全班発表を終えることができました。この探究学習を通じて看護の専門的分野について日本だけでなく世界にも目を向けて学ぶことができました。講義などで協力してくださった岩田先生をはじめ、当日発表にご参加いただいた兵庫大学の先生方本当にありがとうございました。